自今年 3 月初横空出世以来,Manus 以其 “全球首款通用 AI 智能体” 的名号在业内掀起了轩然大波。官方演示视频中,它轻松实现简历筛选、房产遴选、股票分析等高度自动化任务,令不少人为之振奋,内测邀请码甚至被爆炒至 5 万 – 10 万元一枚。但赞誉背后,质疑声也接踵而至,“套壳”“缝合已有 AI 智能体” 等批评不绝于耳。

4 月底,Manus 完成由美国老牌投资机构 Benchmark 领投的新一轮融资,估值飙升至 5 亿美元,看似一片坦途。然而,5-6 月风云突变,市场传出 Manus 因接受美国投资机构投资,撞上 Reverse CFIUS 规定限制禁区,正接受美国监管部门调查的消息。

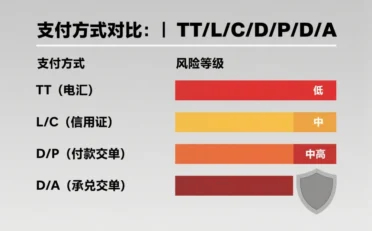

Reverse CFIUS 于 2025 年 1 月 2 日正式生效,旨在限制美国资本和高端技术流向中国 AI 等关键领域。其核心门槛聚焦两点:一是涉及 “开发” AI 系统,涵盖设计、实质性修改等批量生产前的任何阶段;二是 “训练运算量” 达到 10^23 或更高量级。满足这两个条件,才会触发禁令管制。

在 Manus 的案例中,问题变得复杂起来。其一,Manus 实质上并未 “设计” 或 “实质性修改” 它所 “缝合” 的 AI 模型,仅仅是 “调用”,这是否达到禁令门槛尚无定论。其二,假设 “调用” 被认定为 “开发” 行为,那计算训练运算量级时是否要 “合并计算” Manus “缝合” 的其他底层 AI 模型,美国监管部门也未给出明确答复。若需合并计算,其运算量级大概率远超 10^23,必然触发禁令;反之,Manus 或许还有一线生机。

从投资机构角度看,Reverse CFIUS 给美国投资机构开了 “官方豁免” 口子,2025 年 1 月 2 日之前 close 的投资机构不受管制。Benchmark 在 4 月完成对 Manus 的投资,时间与 1 月 2 日较近,其基金有可能符合豁免条件。但美国监管部门如何把控这条口子,同样引人关注。

如今,Manus 已开始行动。5 月,宣布将总部迁至新加坡;7 月初,有消息称大幅 “优化” 中国境内员工,在新加坡高调招聘本地员工。这一系列动作,不难看出 Manus 试图在中美业务间进行切割。毕竟,除了 Reverse CFIUS,CFIUS(限制中国投资美国资产)和 EO 14117(限制中国获得美国敏感数据的数据合规禁令)也像高悬的达摩克利斯之剑,令企业不得不谨慎行事。

对众多中国 AI 企业和投资机构而言,Manus 的遭遇是一记警钟。即便 Manus 此次侥幸过关,随着时间推移,符合豁免条件的基金数量持续下降,企业融资需求却不会停歇,未来该何去何从?不少公司已开始思考调整集团股权架构,重新规划境内外业务开展方式,谨慎分配员工工作范围与权限,尤其是在数据合规领域。创始人国籍与绿卡的调整、美国业务的剥离、核心技术研发主体的选择、数据处理与访问权限的设置等,都成为摆在企业面前亟待解决的难题。

此次 Manus 被调查事件,无疑是一场行业风暴的前奏。无论 Manus 最终结果如何,都将为中国 AI 企业和投资机构照亮 Reverse CFIUS 监管尺度的探索之路,促使行业在复杂多变的国际环境中,更加审慎地前行。

过一年再看,用户对AI智能体付费意愿少,弄不出水花,绝壁是跑路。